Die Modellregion ist bereits jedes Jahr von extremen Starkregenereignissen betroffen. Dabei stellt das Jahrhunderthochwasser von 2024 den letzten Höhepunkt dar. Zudem gibt es jährlich mehrere Regenereignisse, die zu schwerem lokalen Hangwasser führen. Betroffen sind alle Gemeinden der Modellregion.

Die Maßnahme ist eine Weiterführung aus der KLAR-Periode 2020 bis 2023: LINK

Das Titelbild zeigt die Traisen in Traismauer. Der Fluß muss in der Lage sein einen Wasserabfluß zwischen 500 l/s und 750.000.000 l/s zu gewährleisten.

Weshalb verursacht der Klimawandel extremen Starkregen?

Wärmeres Wasser und Luft können mehr Feuchtigkeit halten. Wenn die Atmosphäre heißer wird, steigt die Verdunstung von Wasser aus den Ozeanen, Seen und anderen Gewässern an. Diese zusätzliche Feuchtigkeit in der Luft kann zu intensiveren Regenfällen führen, wenn sich die Feuchtigkeit in den Wolken sammelt und dann als Starkregen fällt.

Der Klimawandel verursacht eben auch im Unteren Traisental ud im Fladnitztal jedes Jahr extreme Starkregenereignisse. Je nach Einzugsgebiet kumulieren sich die Wassermengen und fließen, meist oberflächlich ab. Diese gefährlichen Hangwasserereignisse haben gerade in den letzten Jahren auch in der Region zu Schäden geführt. Hierzu einige Beispiele:

- Wölbling am 11. Juni 2021: LINK

- Inzersdorf-Getzersdorf, Nußdorf und Statzendorf im Juli 2021: LINK

- Herzogenburg im August 2023: LINK

- Traisenhochwasser im September 2024: schaffte es sogar zu weltweiter Aufmerksamkeit - LINK zur BILD

Eine Senkung der Betroffenheit von Starkregenereignissen durch den Klimawandel sichert Lebensraum, ist aber auch aus wirtschaftlichen Gründen sinnvoll. So verweist ein Bericht des österr. Rechnungshofes aus 2024 über die Klimafolgekosten durch Starkregen, Extremwetter und Hochwässer auch ganz konkret für das Untere Traisental (LINK).

Was macht die Region um sich gut anzupassen bzw. die Betroffenheit zu senken?

Grundsätze eines gut angepassten Regenmanagements in der Modellregion:

- Niederschlag soll gefahrlos vorort gehalten werden, um es später verfügbar zu machen.

- Oberflächenwasser darf den Unterlieger nicht gefährden oder zu Schaden bringen.

- Grüne und ökologische Maßnahmen haben Vorrang gegenüber technische Maßnahmen.

- Gefahren müssen erkannt, aufgezeigt und beseitigt werden.

- Die Gestaltung muss davon ausgehen, dass die Klimawandeleffekte noch zunehmen.

- Die Bevölkerung ist in diesen Prozess aktiv einzubinden und von den Erkenntnissen sowie den durchzuführenden Maßnahmen zu überzeugen und nicht zu überreden.

Welche Maßnahmen wurden in der Modellregion in den letzten Jahren bereits gesetzt?

Die folgenden Maßnahmen stehen für eine aktive Auseinandersetzung des Unteren Traisentals und Fladnitztals mit einer Verbesserung der Situation:

- DrainGarden-Projekte: Die Region ist die Heimat der Technologie DrainGarden, entwickelt von einer Expertengruppe rund um Anton Rath. Daraus entstand das Unternehmen Zenebio, das heute europaweit solche Projekte umsetzt und damit Regenwasser vorort hält.

- Hochwasserschutz an der Traisen: 2022 wurde in Traismauer der Lückenschluss des Traisenhochwasserschutzes fertiggestellt. Dieser hielt dann beim Jahrhunderthochwasser 2024. Das Video von TB Zauner GmbH verschafft einen Überblick über das Hochwasserschutzgebiet im Stadtzentrum.

- Forschungsprojekt"Resilient Rain" von BOKU, Uni Innsbruck und TU Graz: Das Projekt Resilient Rain baut auf den technischen Prinzipien von DrainGarden auf und soll Hangwässer auf landwirtschaftlichen Flächen zurückhalten. Dazu werden im Gemeindegebiet von Statzendorf Versuchsflächen umgesetzt.

- diverse Retentionsbecken um den Abfluss von Hangwässern zeitlich zu verzögern

Welche Maßnahmen stehen noch an und wo sind ganz konkrete Herausforderungen?

- Ende von Mischwasserkanäle

- Umsetzung von mehr DrainGarden-Projekten im Siedlungsraum und Reduktion von versiegelten Flächen

- stärkere Strukturierung der Kulturlandschaft durch Ausbau von Bodenschutz-Maßnahmen wie zb. Windschutzgürtel.

- Entwicklung eines Fahrplans zur zeitlichen Verzögerung der Abflußkurve von Oberflächenwässern.

Die aktuelle Herausforderungen in der Modellregion sind heute die Hangwassererreignisse in fast allen Gemeinden der Region.

- Paudorf: Hier wurde 2024 ein Naturgefahren-Check durchgeführt. Ein Regenwasserplan soll hier nachhaltige Lösungen bringen.

- Herzogenburg: Eine gerade anstehenden Flurplanung der Agrarbezirksbehörde zeigt auf, weshalb die landwirtschaftlichen Flächen der Region über ein Strukturproblem verfügen. Diese Herausforderung wird vom KLAR-Management auch in den Maßnahmen 2 und 11 verfolgt.

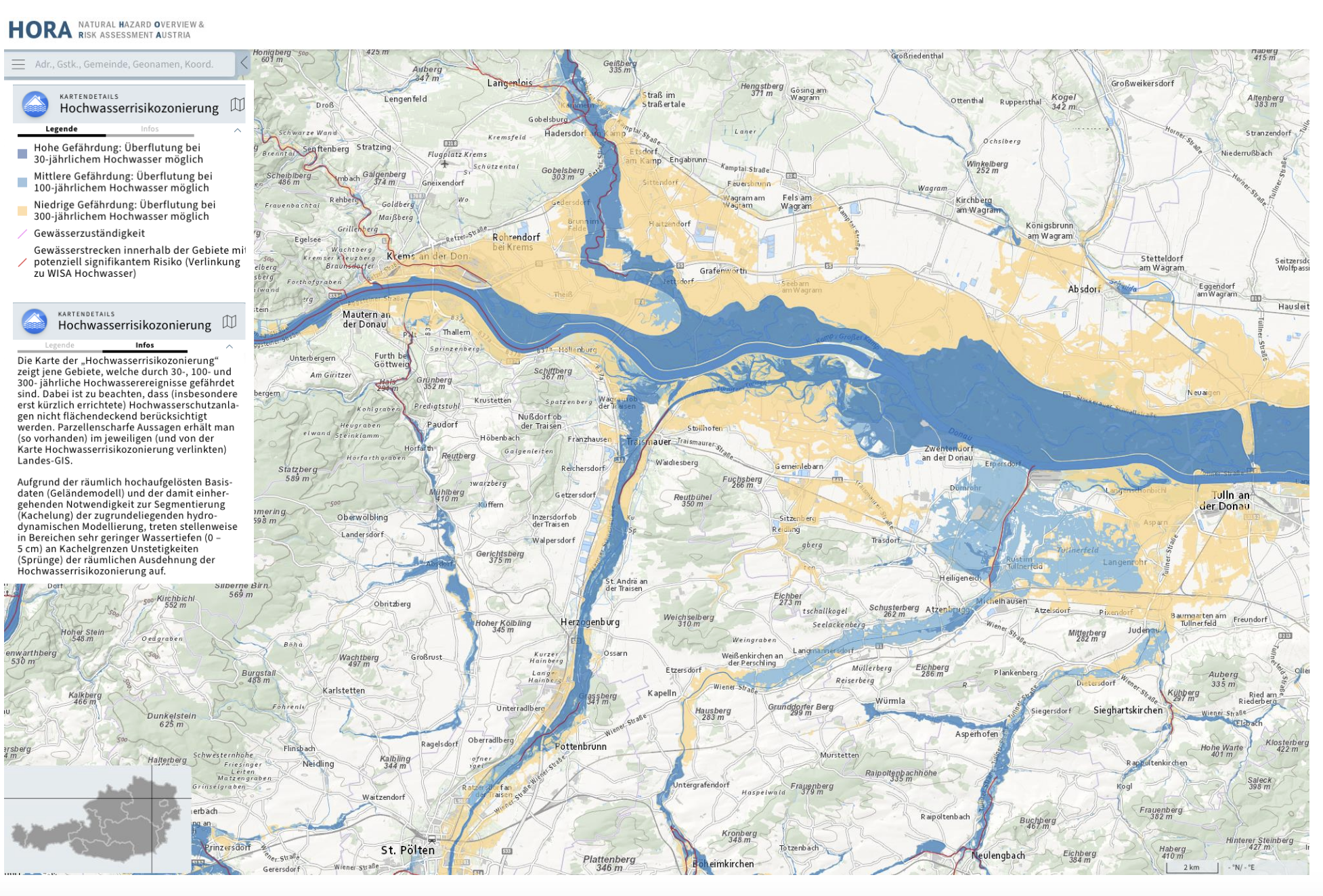

Link zur Hora-Hochwasserkarte der Region

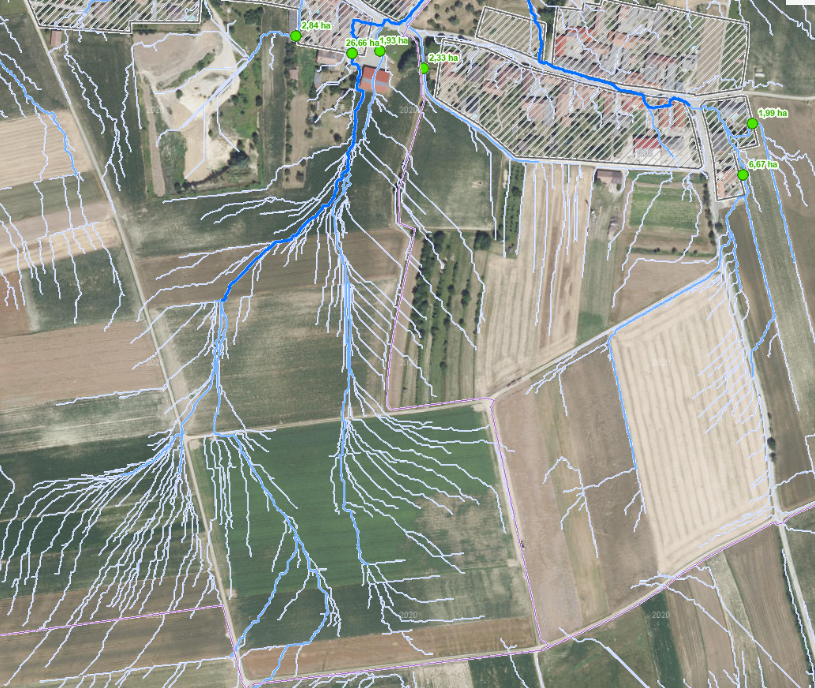

Details zur Region können auch der Hangwasserkartierung im NÖ Atlas entnommen werden. Gerne können sich Interessierte auch im Büro der Modellregion melden. Wir unterstützen gerne!

Quelle: NÖ Atlas

Link: NÖ Atlas Hangwasser

Ziel dieser Maßnahme ist es, untere anderem, die Bevölkerung über Möglichkeiten zu Informieren, der Problematik besser begegnen zu können.

Ziel des Regenwassermanagement ist es unter anderem, durch gezielte Änderungen und Adaptionen im Anbau von Feldfrüchten (Fruchtfolge, Bodenbearbeitung gegen die Fallrichtung). Es gibt aber auch die Möglichkeit geförderte Bodenschutzgürtel zu etablieren, deren Wurzelraum als effektive Versickerungsfläche dient. Diese sollten so angeledgt werden, dass die feinen blauen Abflusslinien der Hangwasserkarte bereits frühzeitig (am Anfang des Einzugsgebietes) aufgehalten werden und Wassermenge am Ende nicht mehr so groß ist. Außerdem soll verhindert werden, das abfließendes Wasser die Feldwege nicht erreicht und über diese entwässert. Das Wasser soll am Feld gehalten werden. Diese Bodenschutzgürtel gelten, anders als Windschutzgürtel, rechtlich nicht als Wald.

Am 5. Oktober fand in der Marktgemeinde Paudorf der Zivilschutztag statt. Zivilschutztag in Paudorf

weitere Informationen und Service für Hochwasserbetroffene

Bundesministerium Land- und Forstwirtschaft: Hochwasserrisikomanagement in Österreich (2018)

Leitfaden für Planung, Neubau und Anpassung: Eigenvorsorge bei Oberflächenabfluss (2019)

Simon P. Seibert & Karl Auerswald: Hochwasserminderung im ländlichen Raum (2020)

ÖWAV-ExpertInnenpapier: Klimawandelanpassung Wasserwirtschaft – Pluviales Hochwasser/Oberflächenabfluss (2020)

NÖ Landesregierung: Leitfaden Regenwasserplan

Unabhängige Informationen für Hochwasserbetroffene: Hochwasserbetroffene (2024)

Infoblatt eNu: PV-Anlagen und Stromspeicher nach dem Hochwasser (2024)

Infoblatt eNu: Heizungen nach dem Hochwasser (2024)

Infoblatt eNu: Gebäude im Hochwasser (2024)

Infoblatt eNu: Trinkwasserbrunnen bei Hochwasser (2024)